Căbīrus, i, m. (Κάϐειρος),

¶1. divinité adorée surtout en Macédoine et dans l'île de Samothrace : Cic. Nat. 3, 58 ; pl. Cabiri Acc. Tr. 526

¶2. fleuve voisin de l'Indus : Plin. 6, 94.

Digital Gaffiot project. (C) 2011-2015, Katsuhiko OHKUBO.

Acknowledgment: This text was proofread by French earnest volunteers.

Very Special Thanks To : M. Gérard Gréco. Mmes Hélène Chaillot, Anne-Marie Chazal, Valérie Delhomez, Ombeline Galletti,Véronique Guillaume, Sylvie Launay, Anaïs Monchy, Annette Ruttun. MM. Bernard Maréchal, Guy Labit.

NOTE: Search "#word#" without diacritical marks to find the entry (ex. #Academia#, #amo# etc.).

WARN: æ = æ = ae, œ = œ = oe are indiscernible in some fonts (ex. "Times New Roman", "CM Roman" etc).

¶1. divinité adorée surtout en Macédoine et dans l'île de Samothrace : Cic. Nat. 3, 58 ; pl. Cabiri Acc. Tr. 526

¶2. fleuve voisin de l'Indus : Plin. 6, 94.

¶1. mesure hébraïque : Vulg. Reg. 4, 6, 25

¶2. = caballus : Isid. 12, 8, 4.

¶1. int., rire aux éclats : Cic. Verr. 3, 62 ; Lucr. 4, 1176

— [fig.] faire du bruit, retentir [en parl. des flots] : Acc. Tr. 573

¶2. [avec acc.] dire en riant : Juvenc. 4, 698

— se moquer de : Apul. M. 3, 7.

¶1. graine de romarin : Plin. 24, 101

¶2. bourgeon hivernal qui pousse sur le sapin, le noyer, le tilleul, le platane : Plin. 16, 30

¶3. petite amande qu'on trouve dans la graine du pourpier marin : Plin. 26, 82.

¶1. int., aller à la selle : Catul. 23, 20 ; Hor. S. 1, 8, 38

¶2. tr., rendre par le bas : Mart. 3, 89

— embrener : Catul. 36, 1.

¶1. sommet, extrémité, pointe : Cat. Agr. 6, 3 ; Varr. R. 1, 40, 6 ; ramorum cacumina Cæs. G. 7, 73, 2, les extrémités des branches ; in acutum cacumen fastigatus Liv. 37, 27, 2, dont le sommet se termine en pointe aiguë

— sommet, cime [d'une montagne, d'un arbre, etc.] : Lucr. 6, 464 ; Virg. B. 2, 3

¶2. [fig.] comble, faîte, perfection, apogée : Lucr. 2, 1130

— accent sur les syllabes : Diom. 433, 21 ; Capel. 273.

¶1. de Cadmus, de Thèbes : Stat. Th. 1, 376 ; Prop. 1, 7, 1

¶2. des Carthaginois [descendants des Tyriens] : Sil. 1, 6

— -mēa, æ, f., la Cadmée [citadelle de Thèbes] : Nep. Epam. 10, 3.

¶1. fils d'Agénor, frère d'Europe, fondateur de la Cadmée : Cic. Tusc. 1, 28 ; Ov. M. 1, 15 ; F. 1, 490

¶2. nom d'un bourreau à Rome : Hor. S. 1, 6, 39

¶3. Milésien qui le premier a écrit l'histoire en prose : Plin. 5, 112

¶4. montagne de Phrygie : Plin. 5, 118.

¶1. [en parl. des choses et des êtres animés] tomber, choir : homini ilico lacrumæ cadunt Ter. Ad. 536, aussitôt les larmes lui tombent des yeux ; cadentes guttæ Cic. de Or. 3, 186, gouttes d'eau qui tombent ; puto saxum tamen casurum fuisse Cic. Fat. 6, je pense que le rocher serait tombé quand même ; in terram cadentibus corporibus Cic. Tusc. 1, 36, les corps tombant à terre ; si de cælo cadit (ignis) Sen. Nat. 2, 13, 1, si ce feu tombe du ciel (cælo Virg. G. 1, 487); cadunt de montibus umbræ Virg. B. 1, 83, l'ombre tombe des montagnes

— omnibus istis latronibus de manibus arma cecidissent Cic. Phil. 14, 21, les armes seraient tombées des mains de tous ces brigands (de manibus audacissimorum civium Cic. Off. 1, 77, des mains des citoyens les plus audacieux) ; cum offa cecidit ex ore pulli Cic. Div. 2, 72, quand une miette de nourriture est tombée du bec du poulet sacré ; vela cadunt Virg. En. 3, 207, les voiles tombent ; cecidere a pectore vestes Stat. Ach. 7, 878, le vêtement tomba de sa poitrine ; (tecta) si aut vi tempestatis aut terræ motu aut vetustate cecidissent Cic. Off. 2, 13, (les maisons) si elles étaient tombées ou sous l'effort de la tempête ou par suite d'un tremblement de terre ou par l'effet de la vétusté

— ex equo Cic. Fat. 5 ; de equo Cic. Clu. 175, tomber de cheval

— [métaph.] : minime in lubrico versabitur... numquam cadet Cic. Or. 98, [l'orateur du genre simple] ne s'aventurera guère sur un terrain glissant... il ne tombera jamais ; alte cadere non potest Cic. Or. 98, il ne peut tomber de haut

¶2. tomber, succomber, mourir : in prœlio cadere Cic. Fin. 2, 61, tomber dans la bataille (pro patria Cic. Tusc. 1, 89, pour la patrie)

— referes, telo cecidisse Camillæ Virg. En. 11, 689, tu leur rapporteras que tu es tombé sous le fer de Camille ; Hectoreā hastā Ov. M. 12, 68, tomber sous la lance d'Hector ; non armis telisque Romanis ceciderunt Tac. G. 33, ce n'est pas sous nos armes et nos traits qu'ils sont tombés ; multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra Virg. En. 1, 334, de nombreuses victimes seront immolées de notre main en ton honneur devant les autels

— [avec ab] ab aliquo cadere, tomber sous les coups de qqn : Ov. M. 5, 192 ; F. 6, 564 ; Tac. An. 16, 9 ; Suet. Oth. 5

¶3. [fig.] tomber : labentem et prope cadentem rem publicam fulcire Cic. Phil. 2, 51, soutenir le gouvernement en train de glisser et presque de tomber ; cecidi sciens, ut honestissime exsurgere possem Cic. Phil. 12, 24, je suis tombé sciemment, pour pouvoir me relever avec honneur ; non debemus cadere animis Cic. Fam. 6, 1, 4, nous ne devons pas nous laisser abattre

— [en part.] causa cadere Cic. de Or. 1, 167 ; in judicio cadere Cic. Mur. 58, perdre son procès ; repetundarum criminibus ceciderant Tac. H. 1, 77, ils avaient été condamnés du chef de concussions

¶4. [fig.] tomber, disparaître : mundis aliis nascentibus, aliis cadentibus Cic. Nat. 1, 67, les mondes, les uns naissant, les autres disparaissant ; ea tua laus pariter cum re publica cecidit Cic. Off. 2, 45, cette gloire que tu acquérais est tombée avec la république ; cecidere illis animi Ov. M. 7, 347, leur courage tomba, cf. Liv. 1, 11, 3 ; 2, 65, 7 ; non tibi ira cecidit ? Liv. 2, 40, 7, ta colère n'est pas tombée ? pretia militiæ casura in pace ægre ferebant Liv. 34, 36, 7, ils voyaient avec peine que la solde disparaîtrait avec la paix ; venti vis omnis cecidit Liv. 26, 39, 8, toute la force du vent tomba ; cadente jam Euro Liv. 25, 27, 11, comme l'Eurus [le vent d'est] commençait à tomber ; postquam cecidit superbum Ilium Virg. En. 3, 2, quand fut tombée la superbe Troie

¶5. [rhét. et gram.] tomber, se terminer, finir : verba eodem pacto cadentia Cic. Or. 84, ὁμοιόπτωτα, mots ayant la même désinence casuelle [cf. Or. 135 similiter desinentia, ayant la même terminaison ὁμοιοτέλευτα], cf. Rhet. Her. 4, 28 ; Cic. de Or. 3, 206 ; Or. 135

— [chute de la phrase] : Cic. Or. 38 ; 219, etc.; sententia cadit numerose Cic. Br. 34, la phrase (l'expression de la pensée) a une fin rythmique, cf. Or. 175 ; 199 ; etc.

¶6. arriver [surtout avec un adverbe ou un adjectif attribut] : hoc cecidit mihi peropportune, quod... venistis Cic. de Or. 2, 15, fort heureusement pour moi, vous êtes venus...; intellexi nihil mihi optatius cadere posse, quam ut me quam primum consequare Cic. Att. 3, 1, j'ai compris que rien ne pourrait être plus désirable pour moi que de te voir me rejoindre le plus tôt possible ; a te mihi omnia semper honesta et jucunda ceciderunt Cic. Q. 1, 3, 1, de ton fait, tout ce qui m'est arrivé a toujours été honorable et agréable (de toi je n'ai jamais eu qu'honneur et agrément) ; si non omnia caderent secunda Cæs. C. 3, 73, 4, si tout n'arrivait pas heureusement ; si minus fortissimi viri virtus civibus grata cecidisset Cic. Mil. 81, si le courage de cet homme si énergique n'avait pas l'heur de plaire à ses concitoyens

— valde optanti utrique nostrum cecidit, ut in istum sermonem delaberemini Cic. de Or. 1, 96, conformément à ce que chacun de nous deux souhaitait vivement, il s'est trouvé que vous êtes tombés sur ce sujet d'entretien ; sed ita cadebat ut Cic. Br. 149, mais il arrivait que..., cf. Fam. 3, 12, 2 ; Att. 3, 7, 1 ; cecidit belle Cic. Att. 13, 33, 4, cela est joliment bien tombé

— sortes ductæ, ut in rem apte cadant Cic. Div. 1, 34, sorts tirés avec une exacte appropriation à l'objet

— aboutir à : nimia illa libertas in nimiam servitutem cadit Cic. Rep. 1, 68, cette liberté excessive aboutit à une excessive servitude ; in irritum Tac. An. 15, 39 ; ad irritum Liv. 2, 6, 1 ; in cassum Lucr. 2, 1165, n'aboutir à rien, avorter, être sans effet

¶7. tomber, venir à, s'exposer à : sub imperium alicujus Cic. Att. 8, 3, 2 (sub potestatem Cic. Verr. 5, 144), tomber sous la domination, sous le pouvoir de qqn ; in eandem suspicionem Cic. Phil. 11, 24, être exposé au même soupçon ; in offensionem Atheniensium Cic. Nat. 1, 85, s'exposer à l'hostilité des Athéniens ; in vituperationem Cic. Att. 14, 13, 4, s'exposer au blâme

— tomber, coïncider : in id sæculum Romuli cecidit ætas, cum.... Cic. Rep. 2, 18, l'époque de Romulus coïncide avec un siècle où..., cf. Fam. 15, 14, 4 ; scribis in eam diem cadere nummos qui a Quinto debentur Cic. Att. 15, 19, 4, tu écris que c'est le jour d'échéance de la dette de mon frère Quintus

¶8. tomber sur [in aliquem, in aliquid], se rapporter à, cadrer, convenir : si cadit in sapientem animi dolor Cic. Læ. 48, si le sage est susceptible de souffrance morale ; de hac dico sapientia, quæ videtur in hominem cadere posse Cic. Læ. 100, je parle de cette sagesse qui paraît accessible à l'homme ; cadit ergo in virum bonum mentiri emolumenti sui causa ? Cic. Off. 3, 81, alors, cela cadre avec un homme de bien de mentir pour son intérêt ? non cadit in hunc hominem ista suspicio Cic. Sull. 75, ce soupçon ne convient pas à un tel homme (n'est pas de mise avec un tel homme) ; quod facinus nec in hominem imprudentem caderet, nec in facinerosum... Cic. Dej. 16, un forfait qui ne s'expliquerait ni d'un imprudent ni d'un scélérat ; dictum cadit in aliquem Cic. Tusc. 5, 40, un mot s'applique bien à qqn [une plaisanterie Cic. de Or. 2, 245]

— id verbum in consuetudinem nostram non cadit Cic. Tusc. 3, 7, ce mot n'est pas conforme à l'usage de notre langue ; sustinendi muneris propter imbecillitatem difficultas minime cadit in majestatem deorum Cic. Nat. 2, 77, avoir de la peine par faiblesse à soutenir cette tâche est incompatible avec la grandeur divine

— tomber sur, sous, dans : omnia, quæcumque in hominum disceptationem cadere possunt Cic. de Or. 2, 5, tout ce qui peut venir en discussion (être l'objet de) ; in cernendi sensum Cic. Tim. 9, tomber sous le sens de la vue ; sub aspectum Cic. Tim. 11 ; sub oculos Cic. Or. 9, tomber sous la vue, sous les yeux ; sub aurium mensuram aliquam Cic. Or. 67, être susceptible d'une mesure (d'une appréciation) de l'oreille

— quoniam plura sunt orationum genera neque in unam formam cadunt omnia Cic. Or. 37, comme il y a plus d'un genre d'éloquence et qu'ils ne rentrent pas tous dans le même type.

¶1. qui tombe du haut mal, épileptique : Aug. Beat. 2, 16

¶2. caducaria lex, loi sur l'aubaine, qui établit le droit d'aubaine : Ulp. Lib. Regul. 28.

===> m. Varr. d. Non. 528 ; n. Gell. 10, 27, 1.

¶1. fleur tombée : C.-Aur. Chron. 4, 3, 52

¶2. un bien caduc : Juv. 9, 88.

¶1. vitis natura caduca est Cic. CM 52, la vigne tombe naturellement, cf. CM 5 ; ab legendo ligna, quod ea caduca legebantur in agro Varr. L. 6, 66, ligna (bois) vient de legere, parce qu'on le recueillait tombé sur le sol dans la campagne [pour faire le feu]; bacæ glandesque caducæ Lucr. 5, 1363, les baies et les glands tombés sur le sol ; videbis frondes volitare caducas Virg. G. 1, 368, tu verras voltiger les feuilles tombées des arbres ; bello caduci Dardanidæ Virg. En. 6, 481, les Troyens tombés du fait de la guerre (dans la guerre) ; qui statuit te triste lignum, te caducum in domini caput immerentis Hor. O. 2, 13, 11, celui qui t'a planté, bois fâcheux, fait pour tomber sur la tête du maître innocent ; caduco juveni Virg. En. 10, 622, pour ce jeune guerrier voué à la mort

— qui tombe du mal caduc [du haut mal, de l'épilepsie] : Apul. Apol. 43, etc.; Isid. 10, 61

¶2. caduc, périssable, fragile : corpore caduco et infirmo Cic. Nat. 1, 98, d'un corps caduc et faible ; res humanæ fragiles caducæque sunt Cic. Læ. 102, les choses humaines sont fragiles et périssables ; spes caducæ Ov. M. 9, 597, espoirs fragiles

¶3. [jurisc.] : caduca possessio Cic. de Or. 3, 122, bien sans maître ; caducæ hereditates Cic. Phil. 10, 11, héritages vacants ; [en part., par suite des lois caducaires d'Auguste, lex Julia et Papia Poppæa, qui privaient du droit d'héritage total les célibataires ou partiel les orbi, mariés sans enfant, il restait souvent des parts d'hérédité vacantes, caducæ] Gaius Inst. 2, 206, etc.

¶1. drap ou couverture de lit [fabrication des Cadurci, d'où l'appellation] : Juv. 7, 221

¶2. lit : Juv. 6, 537.

¶1. récipient de terre dans lequel on conserve le vin [qqf l'huile, le miel, etc.], jarre : Pl. Amp. 429 ; Aul. 571, etc.; Virg. En. 1, 195 ; Hor. O. 1, 35, 26, etc.; Plin. 36, 158

— vase en airain ; urne funéraire : Virg. En. 6, 228

¶2. mesure [attique] pour les liquides, valant 3 urnes ou 12 congii ou 72 sextarii ; gén. pl. cadum : Varr. d. Plin. 14, 96.

¶1. sorte de laitue : Col. 10, 190

¶2. sorte de lézard ; v. cæcula : Veg. Mul. 4, 21.

¶1. cécité : Cic. Tusc. 5, 113

— [fig.] aveuglement : Tusc. 3, 11

¶2. obscurité, ténèbres : Ps. Quint. Decl. 6, 4.

¶1. aveugler, priver de la vue : Lucr. 4, 325

— [fig.] aveugler, éblouir : Cic. Sest. 139

¶2. obscurcir : Avien. Orb. 504

— [fig.] oratio cæcata Cic. Br. 264, discours rendu obscur, inintelligible.

¶1. qui cæcus est factus Cic. Dom. 105, qui est devenu aveugle ; Appius et cæcus et senex Cic. CM 37, Appius, à la fois aveugle et vieux ; nudum et cæcum corpus ad hostes vertere Sall. J. 107, 1, tourner vers l'ennemi la partie du corps qui est nue et aveugle (cf. Xen. Cyr. 3, 3, 45 = le dos)

— m. pris substt, un aveugle : apparet id etiam cæco Liv. 32, 34, 3, la chose est claire même pour un aveugle ; cæcis hoc satis clarum est Quint. 12, 7, 9, ce serait clair pour des aveugles

¶2. [fig.] aveugle, aveuglé : non solum ipsa Fortuna cæca est, sed eos etiam plerumque efficit cæcos, quos complexa est Cic. Læ. 54, non seulement la Fortune elle-même est aveugle, mais elle frappe d'aveuglement ceux auxquels elle s'attache ; cæcus cupiditate Cic. Quinct. 83, aveuglé par la passion ; cæcus animo Cic. Fin. 4, 64, l'esprit aveuglé ; cæca futuri mens hominum fati Luc. 2, 14, l'esprit humain aveugle en ce qui concerne l'avenir ; cæcus animi Quint. 1, 10, 29 (Gell. 12, 13, 4), ayant l'esprit aveuglé

— cæca avaritia Cic. Phil. 2, 97, aveugle cupidité ; cæco quodam timore salutis Cic. Lig. 3, par une sorte de crainte aveugle pour leur salut

¶3. privé de lumière, obscur, sombre : in cæcis nubibus Cic. Dom. 24, dans de sombres nuages ; cæcæ latebræ Lucr. 1, 408, retraites obscures ; cæco pulvere campus miscetur Virg. En. 12, 444, la plaine se couvre d'une sombre poussière

— cubiculum si fenestram non habet, dicitur cæcum Varr. L. 9, 141, d'une chambre sans fenêtre, on dit qu'elle est borgne

¶4. qu'on ne voit pas, caché, dissimulé : res cæcæ Cic. de Or. 2, 357, choses obscures ; vallum cæcum cavere Cæs. C. 1, 28, 4, prendre garde aux trous de loup [pieux dissimulés en terre] ; cæcæ fores Virg. En. 2, 453, porte dissimulée (secrète); cæcum dare vulnus Virg. En. 10, 733, porter un coup par derrière

— cæca pe\-ri\-cula Cic. Rep. 2, 6, dangers imprévus

¶5. incertain, douteux : cur hoc tam est obscurum atque cæcum ? Cic. Agr. 2, 36, pourquoi cette expression aussi obscure et imprécise ? cæca exspectatione pendere Cic. Agr. 2, 66, être en suspens dans une attente vague ; cæcos volutat eventus animo secum Virg. En. 6, 157, il médite sur cet événement mystérieux ; in Achæis cæcum erat crimen Liv. 45, 31, 11, à propos des Achéens, l'accusation était sans preuve ; cæci ictus Liv. 34, 14, 11, coups portés à l'aveugle

— cæca murmura Virg. En. 10, 98, bruit sourd (indistinct) ; cæca die emere Pl. Ps. 301, acheter à crédit [avec date de paiement incertaine].

¶1. meurtre, [et surtout] massacre, carnage : orbem terræ cæde atque incendiis vastare Cic. Cat. 1, 3, dévaster le monde par le meurtre et l'incendie ; magna cæde nostrorum Cæs. C. 3, 65, 1, après avoir fait un grand carnage des nôtres ; cædem facere Cic. Flacc. 88, commettre un meurtre ; magistratuum privatorumque cædes effecerat Cic. Mil. 87, il avait perpétré le meurtre de magistrats et de particuliers : fit magna cædes Cæs. G. 7, 70, 5, il se fait un grand carnage ; jam cædi perpetratæ Romani supervenerunt Liv. 28, 23, 3, le massacre était déjà consommé quand les Romains arrivèrent

¶2. [dans les sacrifices] : temptare deos multa cæde bidentium Hor. O. 3, 23, 14, solliciter les dieux par un grand sacrifice de victimes, cf. Ov. M. 15, 129, etc.

¶3. sang versé : abluta cæde Virg. En. 9, 818, les souillures du carnage étant lavées ; mixta hominum pecudumque cæde respersus Liv. 10, 39, 16, éclaboussé du sang mêlé des hommes et des animaux

¶4. corps massacrés : crastina lux ingentes Rutulæ spectabit cædis acervos Virg. En. 10, 245, la lumière de demain verra des monceaux de Rutules égorgés ; equitum acies cæde omnia replet Liv. 8, 39, 1, ce corps de cavaliers remplit tout de carnage, cf. Tac. An. 6, 24 ; H. 3, 29 ; stratam innocentium cædibus celeberrimam urbis partem Tac. H. 3, 70, [il disait] que le quartier le plus fréquenté de la ville était jonché de cadavres innocents

¶5. [retour au sens premier] action de couper, d'abattre : ligni atque frondium cædem facere Gell. 19, 12, 7, faire un abatage de bois et de feuillages ; capilli cæde cultrorum desecti Apul. M. 3, 16, cheveux abattus sous l'entaille des couteaux

— coups violents, voies de fait : Papin. Dig. 29, 5, 21, 2.

===> nom. arch. cædis Liv. 1, 98, 10 ; 3, 5, 9, etc. ; gén. pl. poét. cædum Sil. 4, 351 ; 4, 422, etc.

===> .

¶1. loris aliquem cædere Pl. Merc. 1002, frapper qqn du fouet, donner les étrivières ; virgis ad necem Cic. Verr. 3, 69, battre de verges jusqu'à ce que mort s'ensuive ; lapidibus duo consules ceciderunt Cic. fg. A 14, 7, ils attaquèrent les deux consuls à coups de pierres ; eum cædere destiterunt Cic. Sest. 79, ils cessèrent de le frapper ; Etruscis terga cædit Liv. 2, 11, 9, il frappe (attaque) de dos les Étrusques

— cædit calcibus arva Virg. En. 10, 404, il frappe le sol de ses talons

¶2. abattre : arbores Cic. Div. 2, 33 ; silvas Cæs. G. 3, 29, 1, abattre des arbres, des forêts ; ripis fluvialis harundo cæditur Virg. G. 2, 415, on coupe sur les rives le roseau de rivière

— materiam Cæs. G. 3, 29, 1 ; C. 1, 36, 5 ; Liv. 21, 27, 5, couper le bois de construction

— [prov.] vineta sua cædere Hor. Ep. 2, 1, 220, couper ses propres vignes, jeter des pierres dans son propre jardin, se faire du tort à soi-même

¶3. briser, fendre : silicem Cic. Div. 2, 85, fendre une pierre ; montes Sen. Nat. 5, 15, 2, fendre les montagnes ; murum Liv. 21, 11, 9, saper un mur

— [en part.] tailler : lapis aliqui cædendus et apportandus fuit Cic. Verr. 1, 147, il y avait quelques pierres à tailler et à porter en place ; cum cædendum esset saxum Liv. 21, 37, 2, comme il fallait tailler le rocher ; ut nec virgulta vallo cædendo nec terra cæspiti faciendo apta inveniri posset Liv. 25, 36, 5, en sorte qu'on ne pouvait trouver ni broussailles propres à façonner (tailler) des pieux ni de terre propre à faire des mottes de gazon

¶4. abattre, tuer, massacrer : tot legionibus cæsis Cic. Phil. 14, 12, tant de légions étant massacrées ; ille dies, quo Tib. Gracchus est cæsus Cic. Mil. 14, ce jour où Tib. Gracchus fut assassiné

— [avec idée de vaincre] : legiones nostras cecidere Liv. 7, 30, 14, ils ont taillé en pièces nos légions

— [poét.] : cæsi corporum acervi Catul. 64, 359, monceaux de cadavres ; cæso sparsuri sanguine flammas Virg. En. 11, 82, victimes destinées à arroser de leur sang répandu les flammes du bûcher

¶5. égorger [des animaux] : cædit greges armentorum Cic. Phil. 3, 31, il égorge les troupeaux de bétail ; (cervos) rudentes cædunt Virg. G. 3, 275, ils égorgent (les cerfs) malgré leurs bramements

— immoler, sacrifier : Cic. Leg. 2, 57 ; Virg. En. 5, 96, etc.; cæsis hostiis placare (mentes deorum) Cic. Clu. 194, apaiser les dieux par l'immolation des victimes

¶6. [poés. érotique] : Catul. 56, 7 ; Priap. 26, 10.

¶1. du ciel, céleste : Cic. Rep. 6, 17 ; Nat. 2, 120

¶2. d'origine céleste, qui se rapporte aux dieux d'en haut : Cic. Har. 20

— [fig.] divin, excellent, merveilleux : Cic. Phil. 5, 28 ; Quint. 10, 2, 18

— cælestis, is, subst, m., ordint au plur., habitant du ciel, dieu : Cic. Off. 3, 25 ; au fém., déesse : Tert. Apol. 24

— cælestĭa, ium, n. pl., choses célestes : Cic. CM 77.

===> -tior Sen. Ep. 66, 11 ; -tissimus Vell. 2, 66, 3

— abl. -te au lieu de -ti Ov. M. 15, 743 ; gén. pl. -tum au lieu de -tium Varr. L. 6, 53 ; Lucr. 6, 1272.

¶1. qui porte le ciel : Virg. En. 6, 796

¶2. qui porte au ciel : cæliferæ laudes Capel. 6, 637, louanges qui portent aux nues.

¶1. venant du ciel : Lact. Inst. 4, 2, 6

¶2. [fig.] venant d'en haut [de l'empereur] : Cod. Th. 6, 32, 2.

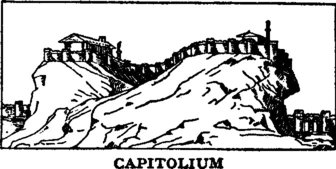

¶1. (mons exprimé ou s.-ent.) : le Cælius [une des sept collines de Rome] : Cic. Rep. 2, 33 ; v. Cæliculus

¶2. L. Caelius Antipater, historien et juriste du temps des Gracques : Cic. Br. 102

¶3. M. Cælius Rufus, défendu par Cicéron : Cic. Br. 273.

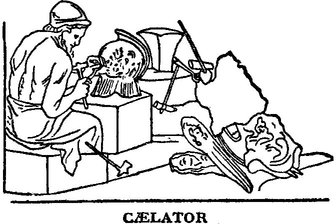

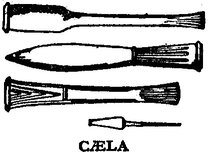

¶1. graver, ciseler, buriner : cælare argento Cic. Div. 1, 79 ; in auro Virg. En. 1, 640, ciseler dans l'argent, dans des objets d'or ; cælatum aurum Cic. Tusc. 5, 61, or ciselé

— [fig.] Hor. Ep. 2, 2, 92

¶2. orner : auro calvam cælavere Liv. 23, 24, 12, ils montèrent le crâne en or

¶3. broder : Sil. 14, 558.

¶1. ciel, voûte céleste : rotundum ut cælum terraque ut media sit... sol ut circumferatur Cic. de Or. 3, 178, à savoir que le ciel soit rond, que la terre soit au centre, que le soleil tourne autour ; in cælum ascendere naturamque mundi et pulchritudinem siderum perspicere Cic. Læ. 88, monter dans le ciel et contempler la nature de l'univers, la beauté des astres ; sidera infixa cælo Cic. Nat. 1, 34, astres fixés à la voûte du ciel

— phénomènes célestes, signes du ciel : de cælo servare Cic. Div. 2, 74, etc., observer le ciel [chercher à voir des signes dans le ciel] ; de cælo apud Etruscos multa fiebant Cic. Div. 1, 93, en Étrurie, il se produisait dans le ciel beaucoup de phénomènes ; de cælo percussus Cic. Cat. 3, 19 (tactus Liv. 22, 36, 8); e cælo ictus Cic. Div. 1, 16, frappé, atteint de la foudre ; cælo albente Cæs. C. 1, 68, 1 ; vesperascente Nep. Pelop. 2, 5, au point du jour, à la tombée de la nuit ; eodem statu cæli et stellarum nati Cic. Div. 2, 92, nés avec le même état du ciel et des astres

— [prov.] : cælum ac terras miscere Liv. 4, 3, 6, soulever (remuer) ciel et terre ; toto cælo errare Macr. Sat. 3, 12, 10, se tromper lourdement

— [séjour de la divinité] : de cælo delapsus Cic. Pomp. 41, tombé (envoyé) du ciel (de cælo demissus Liv. 10, 8, 10) ; Herculem in cælum sustulit fortitudo Cic. Tusc. 4, 50, son courage a porté au ciel Hercule

— [poét.] cælo gratissimus Virg. En. 8, 64, chéri du ciel ; me adsere cælo Ov. M. 1, 761, admets-moi au ciel (au rang des dieux)

¶2. ciel, hauteur des airs : ad cælum manus tendere Cæs. C. 2, 5, 3, tendre ses mains vers le ciel ; ad cælum extruere villam Cic. Dom. 124, élever jusqu'au ciel une maison ; aer natura fertur ad cælum Cic. Nat. 117, l'air monte naturellement vers le ciel

— [fig.] in cælum Cato tollitur Cic. Arch. 22, on porte aux nues Caton (aliquem ad cælum ferre Cic. Verr. 4, 12 ; efferre Cic. Marc. 29) ; in cælo sum Cic. Att. 2, 9, 1, je suis au septième ciel [je triomphe], cf. digito cælum adtingere Cic. Att. 2, 1, 7, toucher du doigt le ciel ; Bibulus in cælo est Cic. Att. 2, 19, 2, on élève Bibulus jusqu'aux cieux ; de cælo detrahere aliquem Cic. Phil. 2, 107, faire descendre qqn du ciel [de son piédestal]

¶3. air du ciel, air, atmosphère : omnes naturæ, cælum, ignes, terræ, maria Cic. Nat. 1, 22, tous les éléments, le ciel, le feu, la terre, les mers ; repente cælum, solem, aquam terramque adimere alicui Cic. Amer. 71, enlever soudain à qqn le ciel, le soleil, l'eau, la terre (les 4 éléments)

— climat, atmosphère d'une contrée : quæ omnia fiunt ex cæli varietate Cic. Div. 1, 79, tout cela résulte de la diversité des climats ; crasso cælo atque concreto uti Cic. Nat. 2, 42, vivre dans une atmosphère épaisse et dense ; Athenis tenue cælum... crassum Thebis Cic. Fat. 7, à Athènes l'atmosphère est subtile... épaisse à Thèbes ; ubi se cælum, quod nobis forte alienum, commovet Lucr. 6, 1119, quand l'atmosphère d'une contrée, qui se trouve nous être contraire, se déplace ; paluster cælum Liv. 22, 2, 11, air (atmosphère) des marais

— ciel, état du ciel : cælo sereno Cic. Fam. 16, 9, 2, par un ciel serein ; dubio cælo Virg. G. 1, 252, avec un ciel incertain

¶4. voûte, dôme d'un édifice, voussure : Vitr. 7, 3, 3

— capitis Plin. 11, 134, voûte du crâne.

===> l'orth. cœlum est défectueuse ; pour le pl. cæli, v. cælus.

¶1. ciel : Enn. An. 546 ; Petr. 39, 5 ; 45, 3 ; Vitr. 4, 5, 1 ; pl. cæli Lucr. 2, 1097 ; Serv. En. 1, 331

¶2. Ciel, fils d'Éther et de Dies : Cic. Nat. 3, 44

— père de Saturne : Enn. An. 27 ; Cic. Nat. 2, 63 ; etc.

¶1. appelée ensuite Cæneus, v. ce mot : Ov. M. 12, 189, etc.

¶2. une concubine de Vespasien : Suet. Vesp. 3, 23.

===> gén. cæpis Charis. 59, 6.

¶1. [sens rare] caractère sacré : legationis Cic. Amer. 113, caractère sacré d'une députation (deorum Cæs. d. Suet. Cæs. 6) ; Tac. An. 4, 64 ; 3, 61 ; 14, 22

¶2. vénération, respect religieux : summa religione cærimoniaque sacra conficere Cic. Balb. 55, accomplir des sacrifices avec le plus grand scrupule, le plus grand respect religieux ; superioris cujusdam naturæ, quam divinam vacant, cura cærimoniaque Cic. Inv. 2, 161, le culte et la vénération d'une nature supérieure qu'on appelle divine ; religionem eam, quæ in metu et cærimonia deorum sit, appellant Cic. Inv. 2, 66, ce qui constitue la religion, c'est la crainte et la vénération des dieux, cf. Verr. 5, 36 ; Har. 21 ; Nep. Them. 8, 4 ; Liv. 29, 18, 2 ; 40, 4, 9

¶3. manifestation de la vénération, culte : cærimoniæ sepulcrorum Cic. Tusc. 1, 27, le culte des tombeaux

— cérémonie (surtout au plur.) : quo more eorum gravissima cærimonia continetur Cæs. G. 7, 2, 2, ce qui dans leurs coutumes constitue la cérémonie la plus solennelle ; cærimonias polluere Cic. Dom. 105, profaner les cérémonies religieuses ; institutas cærimonias persequi Cic. Dom. 141, achever une cérémonie selon les rites établis ; cærimonias retinere Cic. Div. 2, 148, garder (maintenir) les cérémonies religieuses ; colere Cic. Mil. 83, les observer, les pratiquer.

===> n. cærimonium et pl. cærimonia, ōrum, Fort. Mart. 3, 53 ; CIL 11, 3933

— orth. cerem-, décadence.

===> .

¶1. la mer (les plaines azurées) : Cic. poét. Fin. 5, 49 ; Virg. En. 4, 583

¶2. l'azur du ciel : Lucr. 1, 1090

— l'azur des sommets des montagnes : Ov. M. 11, 158.

¶1. bleu, bleu sombre : Cic. Ac. 2, 105 ; Nat. 1, 83 ; Cæs. G. 5, 14, 2

— foncé, sombre, noirâtre : Cic. fr. H. 4 a, 448 ; Virg. En. 8, 622 ; Ov. A. A. 2, 518

— subst. n. cærŭlĕum, azur, couleur bleue : Vitr. 7, 11, 1

¶2. subst. m., bleu ou peau bleue [poisson] : Isid.

¶1. nom de diverses villes de Palestine, Cappadoce, Pisidie, Arménie, Mauritanie, Lusitanie : Plin., Tac., etc.

¶2. nom d'une île située entre la Bretagne et la Gaule [auj. Jersey] : Anton.

— Cæsarea Augusta, c. Cæsaraugusta

— -ĭensis, e, de Césarée : Tac. H. 2, 58 ; pl., habitants de Césarée : Plin. 5, 120.

¶1. chevelu : Pl. Mil. 768

— equis cæsariati Tert. Pall. 4, qui ont le casque orné d'une crinière de cheval

¶2. [fig.] orné de feuillage, de feuilles : Apul. Mund. 23.

===> mot. poét., toujours employé au sing.

¶1. cæsim petere hostem Liv. 22, 46, 5, frapper l'ennemi de taille, cf. 7, 10, 9 ; Suet. Cal. 58

¶2. [rhét.] par incises : Cic. Or. 225 ; Quint. 9, 4, 126.

¶1. motte de gazon [en forme de brique : P. Fest. 45] : obstruere portas singulis ordinibus cæspitum Cæs. G. 5, 51, 4, boucher les portes chacune avec un seul rang de mottes de gazon ; primum cæspitem posuit Tac. An. 1, 52, il posa la première motte

¶2. [fig.] hutte : Hor. O. 2, 15, 17

— autel de gazon : Tac. H. 4, 53

¶3. touffe, bourgeon : Plin. 17, 153

¶4. terre couverte de gazon, sol : cæspes gramineus Virg. En. 11, 566, le sol herbu

¶5. contrée, pays : Avien. Perieg. 227.

¶1. action de couper, coupe : cæsura silvæ Plin. 17, 150, coupe d'un bois

¶2. coupure, endroit où une chose est coupée : Plin. 8, 96

— césure [terme de métrique] : Diom. p. 496.

¶1. fleuve de Mysie : Cic. Flac. 72

¶2. un des compagnons d'Énée : Virg. En. 1, 183.

¶1. nourrice d'Énée : Virg. En. 7, 2

¶2. ville et port du Latium [auj. Gaète] : Cic. de Or. 2, 22

— -ētānus, a, um, de Caiète : Val.-Max. 1, 4, 5.

===> au gén. plur. qqf. calamitatium : Sen. Contr. 1, 1, 11 ; Plin. 7, 87 ; Just. 16, 4, 5.

¶1. qui fait du dégât, des ravages, ruineux, désastreux, pernicieux, funeste (au pr. et au fig.) : Cic. Verr. 1, 96 ; Mur. 33

¶2. exposé à la grêle, au ravage : Cat. Agr. 35, 1 ; Cic. Agr. 2, 81

— malheureux, accablé par le malheur : Cic. Mur. 50 ; Læ. 46 ; Tusc. 4, 82

— -tosior Cic. Quinct. 95

— -tosissimus Cic. Phil. 11, 34.

¶1. crieur, héraut au service de prêtres divers : Suet. Gram. 12

¶2. esclave de magistrats [Gloss. 2, 95, 42] ou de particuliers : Pl. Merc. 852 ; Ps. 1009

— peut-être le même que le nomenclator, cf. Charis. 126, 20.

===> formes de la 1re décl. : gén. æ Prisc. 6, 53 ; acc. am Pac. et Pl. d. Char. 66, 22 ; abl. a Pl. Men. 748.

===> .

¶1. herba in pratis non calcanda Varr. R. 1, 47, 1, il ne faut pas fouler l'herbe dans les prés ; eo deliciarum pervenimus, ut nisi gemmas calcare nolimus Sen. Ep. 86, 7, nous en sommes venus à ce point de délicatesse (de raffinement) que nous ne voulons plus fouler que des pierres précieuses ; calcanda semel via leti Hor. O. 1, 28, 16, on ne doit fouler qu'une fois le chemin de la mort

¶2. piétiner, comprimer en foulant [la terre] : Cat. Agr. 61, 2, etc. ; Virg. G. 2, 243 ; [les raisins pour extraire le jus] Cat. Agr. 112 ; Varr. R. 1, 54, 2

— faire entrer en foulant : oleas in orculam Cat. Agr. 117, comprimer des olives dans une jarre, cf. Col. 12, 15, 2 ; Varr. L. 5, 167

— morientum acervos Ov. M. 5, 88, piétiner les monceaux de mourants

¶3. [fig.] fouler aux pieds : libertas nostra obteritur et calcatur Liv. 34, 2, 2, notre liberté est écrasée et foulée aux pieds, cf. Sen. Ben. 4, 1, 2 ; Ep. 12, 10, etc.

¶1. la pierre, [calculs dans la vessie] C.-Aur. Tard. 5, 4, 60

¶2. calcul, compte : Cassiod. Ep. 1, 10.

¶1. caillou : conjectis in os calculis Cic. de Or. 1, 261, s'étant mis des cailloux dans la. bouche ; dumosis calculus arvis Virg. G. 2, 180, des graviers dans un sol hérissé de buissons

— calcul de la vessie, pierre, gravelle (Isid. 4, 7, 32) : Cic. Div. 2, 143 ; Vitr. 8, 3, 17 ; Cels. 2, 7, etc.

¶2. caillou pour voter : Ov. M. 15, 44 ; Apul. M. 10, 8, etc. ; [d'où] vote, suffrage : album calculum adjicere alicui rei Plin. Ep. 1, 2, 5, accorder un vote favorable à qqch (cf. Ov. M. 15, 41), donner une approbation à qqch

— caillou blanc [pour marquer les jours heureux] : Plin. Ep. 6, 11, 3 (cf. Hor. O. 1, 36, 10 ; Plin. 7, 131)

¶3. caillou, pion [d'une espèce de jeu de dames ou d'échecs] : calculum reducere Cic. frg. F. 5, 60, ramener un jeton en arrière ; promovere Quint. 11, 2, 38, le pousser en avant, cf. Ov. A. 2, 207 ; 2, 478 ; 3, 358 ; Sen. Tranq. 14, 7 ; ut sciat, quomodo alligatus exeat calculus Sen. Ep. 117, 30, pour savoir comment un pion bloqué se tirera d'affaire

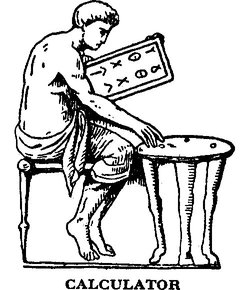

¶4. caillou de la table à calculer (Isid. 10, 43), [d'où] calcul, compte : ad calculos aliquem vocare Liv. 5, 4, 7, inviter qqn à calculer (à faire un compte) ; ad calculos aliquid vocare Cic. Læ. 58, mettre qqch en calcul, calculer qqch ; calculos ponere Sen. Polyb. 9, 1 (Plin. Ep. 2, 19, 9), établir un calcul ; utrosque calculos ponere Sen. Ep. 81, 6, faire des comptes en partie double

— [fig.] voluptatum calculis subductis Cic. Fin. 2, 60, après avoir fait un calcul des plaisirs ; ad calculos amicitiam vocare Cic. Læ. 58, soumettre l'amitié à un calcul exact

¶5. cailloux des escamoteurs : Sen. Ep. 45, 8

¶6. poids le plus faible possible : Grom. p. 373, 21.

¶1. chaud, chauffé : Plin. Ep. 5, 6, 26

¶2. qui se travaille à chaud : Plin. 34, 94

¶3. subst. f.:

a) étuve : M. Emp. 25 ;

b) chaudron : Apul. Herb. 59

¶4. subst. n. caldarium, ĭi, étuve, chaudière, chaudron : Sen. Ep. 86, 11 ; Cels. 1, 4, 6.

===> formes : calface Cic. Fam. 16, 18, 2 (cf. Quint. 1, 6, 21) ; calfacias Cic. Fam. 9, 16, 9 ; calficiunt Cæl. Fam. 8, 6, 4 (M) ; calficiendum Cic. Nat. 2, 151 ; calficimur Cic. frg. E. 6, 23.

¶1. chaud, brûlant : Cic. Nat. 2, 25 ; Hor. O. 2, 6, 22, etc.

¶2. [fig.] : calentibus ingeniis vinum subtrahere Sen. Ir. 2, 20, 2, interdire le vin aux tempéraments bouillants ; jam calentibus (animis) Quint. 4, 1, 59, quand les esprits sont déjà échauffés (préparés).

¶1. être chaud, être brûlant : sentiri hæc putat, ut calere ignem Cic. Fin. 1, 30, il pense que ces choses-là se sentent, comme on sent que le feu est chaud

— [pass. imp.] cum caletur Pl. Capt. 80, quand il fait chaud ; Truc. 65 ; Apul. M. 4, 1

— Sabæo ture calent aræ Virg. En. 1, 417, les autels sont brûlants de l'encens de Saba [l'encens brûle sur les autels] ; calituræ ignibus aræ Ov. M. 13, 590, autels destinés à être brûlants du feu des sacrifices

¶2. [fig.] être sur les charbons, être embarrassé : velim me juves consilio ; etsi te ipsum istic jam calere puto Cic. Att. 7, 20, 2, je voudrais que tu m'aides de tes conseils ; et pourtant toi-même là-bas tu commences à être, je crois, sur les charbons

— être échauffé, être agité : clamant, calent, rixant Varr. Men. 454, ils crient, sont échauffés, se gourment ; an ego, cum omnes caleant, ignaviter aliquid faciam ? Hirt. Att. 15, 6, 2, eh quoi ! quand tout le monde est en feu, resterais-je engourdi ? amore Ov. A. 3, 571, brûler d'amour ; spe Curt. 4, 1, 29, être enflammé d'espérance ; Romani calentes adhuc ab recenti pugna Liv. 25, 39, 9, les Romains encore tout échauffés du combat qu'ils venaient de livrer ; calebat in agendo Cic. Br. 234, il était tout feu dans l'action [oratoire]

— ad nova lucra calere Prop. 4, 3, 62, brûler pour de nouveaux profits (brûler de faire de nouveaux profits)

— [avec inf.] brûler de, désirer vivement : Stat. Th. 4, 261

¶3. [fig.] être chauffé, être à point : posteaquam salis calere res Rubrio visa est Cic. Verr. 1, 66, quand il eut paru à Rubrius que l'affaire était chauffée à point

— être dans tout son feu (en pleine activité) : calebant in interiore ædium parte totius rei publicæ nundinæ Cic. Phil. 5, 11, c'était dans tout son feu, à l'intérieur de sa maison, un marché où l'on trafiquait de l'État entier ; indicia calebant Cic. Att. 4, 18, 3, les dénonciations battaient leur plein

— illi rumores Cumarum tenus caluerunt Cæl. Fam. 8, 1, 2, ces bruits se sont développés à Cumes seulement et pas au-delà ; illud crimen de nummis caluit re recenti, nunc refrixit Cic. Planc. 55, cette accusation à propos des écus a produit son effet dans la nouveauté, maintenant il est éteint

— [prov.] nil est nisi, dum calet, hoc agitur Pl. Pœn. 914, rien ne va si on ne profite pas de ce qu'une chose est à point pour la faire.

¶1. tout état sombre de l'atmosphère : nox obruit ingenti caligine terras Lucr. 5, 650, la nuit couvre la terre d'un immense voile sombre ; caliginis aer Lucr. 4, 313, couche d'air obscure ; (ventus) crassa volvit caligine fumum Lucr. 6, 691, (le vent) pousse en tourbillon une fumée d'un noir épais (les noirs tourbillons d'une fumée épaisse) ; picea caligine Virg. G. 2, 309, d'un noir de poix ; nubis caligo crassa Lucr. 6, 461, l'épaisseur sombre d'un nuage

— obscurité, ténèbres : tætris tenebris et caligine Cic. Agr. 2, 44, par des ténèbres et une obscurité affreuses ; pandere res alta terra et caligine mersas Virg. En. 6, 266, dévoiler les secrets enfouis sous l'épaisseur de la terre dans les ténèbres (dans les sombres profondeurs de la terre)

— brouillard, vapeur épaisse, nuage : solum densa in caligine Turnum vestigat lustrans Virg. En. 12, 466, Turnus est le seul qu'il cherche des yeux dans l'épais nuage de la bataille ; noctem insequentem eadem caligo obtinuit Liv. 29, 27, 7, la nuit suivante, le même brouillard persista ; densa caligo occæcaverat diem Liv. 33, 7, 2, un brouillard épais avait aveuglé le jour ; discussa caligine Curt. 4, 12, 22, le brouillard s'étant dissipé ; videre quasi per caliginem Cic. Phil. 12, 3, voir comme à travers un nuage, cf. Fin. 5, 43 ; discussa est illa caligo, quam paullo ante dixi Cic. Phil. 12, 5, il s'est dissipé ce nuage dont je parlais tout à l'heure

— brouillard qui s'étend sur les yeux : cum altitudo caliginem oculis offudisset Liv. 26, 45, 3, comme la hauteur leur causait le vertige (étendait un brouillard sur leurs yeux) ; cervix ejus saxo ita icta est, ut oculis caligine offusa collaberetur Curt. 7, 6, 22, il fut frappé d'une pierre à la tête de telle sorte, qu'un brouillard s'étant étendu sur ses yeux, il s'écroula [sans connaissance]

¶2. [fig., métaph. diverses] : ténèbres [= époque troublée] : vide nunc caliginem temporum illorum Cic. Planc. 96, vois maintenant les ténèbres [le malheur] de ces temps-là (Sen. 5 ; Verr. 3, 177)

— nuit, détresse : illa caligo bonorum Cic. Prov. 43, cette nuit dans laquelle se trouvaient les gens de bien

— nuit, brouillards de l'intelligence, ignorance : philosophia ab animo tamquam ab oculis caliginem dispulit Cic. Tusc. 1, 64, la philosophie a dispersé loin de l'esprit, comme on le ferait des yeux, les nuages qui l'enveloppaient ; hic error, hæc indoctorum animis offusa caligo est, quod... Cic. Tusc. 5, 6, cette erreur, ces ténèbres sont répandues sur les esprits des ignorants, parce que...

¶1. être sombre, obscur, couvert de ténèbres, enveloppé de brouillard : Cic. Arat. 205 ; 246 ; caligantem nigra formidine lucum ingressus Virg. G. 4, 468, pénétrant dans le bois qu'enveloppe une effroyable nuit

— [fig.] lucem caliganti reddere mundo Curt. 10, 9, 4, rendre la lumière au monde plongé dans la nuit ; (nubes) quæ circum caligat Virg. En. 2, 606, (le nuage) épaissi autour de toi

— (videmus) caligare oculos Lucr. 3, 156, (nous voyons) que les yeux se couvrent d'un brouillard

— [médecine] avoir les yeux brouillés, obscurcis, faibles : Cels. 6, 6, 32 ; Gell. 14, 1, 5

¶2. [fig.] avoir la vue obscurcie, être ébloui, être aveuglé : ad pervidendum, quid sit quod beatam vitam efficiat, caligant Sen. Beat. 1, 1, quant à voir pleinement ce qui est capable d'assurer le bonheur, ils sont dans la nuit ; non aliter caligabis quam quorum oculi in densam umbram ex claro sole redierunt Sen. Nat. 3, præf. 11, tu n'y verras plus, exactement comme ceux dont les yeux passent d'un clair soleil à une ombre épaisse ; (utraque materia) ad quam cupiditas nostra caligat Sen. Ben. 7, 10, 1, (les deux métaux, or, argent) devant lesquels notre cupidité reste éblouie ; ad cetera caligant Curt. 10, 7, 4, pour le reste ils sont aveugles ; caligant vela carinæ Stat. S. 5, 3, 238, les voiles du vaisseau vont à l'aveugle (ne savent où se tourner) ; caligare in sole Quint. 1, 2, 19, n'y pas voir en plein jour

¶3. [emploi trans. à la décadence] obscurcir : Fulg. Virg. p. 103.

I. int., [au pr.] avoir la peau dure : Plin. 11, 211

— avoir des callosités, des durillons : Pl. Pers. 305 ; Pseud. 136, etc.

II. [fig.], int. et tr.,

¶1. int. être endurci : Sulp. Fam. 4, 5, 2 (cf. percallesco)

— être rompu à, être façonné, être au courant : Pl. Pers. 176, etc. ; alicujus rei usu callere Liv. 35, 26, 10, être rompu à la pratique d'une chose ; fallendo callere Acc. Tr. 475, être passé maître en tromperies ; in re rustica Col. 3, 17, 3, être versé dans l'art de la culture ; ad suum quæstum *Pl. Truc. 932, être expert en vue de son profit

¶2. tr., être expert en qqch, savoir à fond : Pœnorum jura callere Cic. Balb. 32, être versé dans la connaissance du droit carthaginois (jus civile Gell. 16, 10, 3, du droit civil) ; urbanas rusticasque res pariter callebat Liv. 39, 40, 5, [Caton] était également rompu à tout ce qui concerne la vie de la ville et de la campagne [droit civil, économie rurale] ; legitimum sonum digitis callemus et aure Hor. P. 274, nous savons reconnaître du doigt [en battant la mesure] et de l'oreille un son conforme aux règles

— [avec inf.] savoir parfaitement : Lucr. 2, 978 ; Hor. O. 4, 9, 49 ; Curt. 3, 2, 14

— [avec prop. inf.] Sisenna H. 44 (dans Non. 258, 8) ; Apul. M. 1, 3

— [avec int. indir.] Ter. Haut. 548 ; Apul. Plat. 2, 23.

¶1. [en mauv. part.] rusé, roué, madré : considera, quis quem fraudasse dicatur ; Roscius Fannium !... callidum imperitus Cic. Com. 21, examine qui l'on nous présente comme l'auteur de la fraude et comme sa victime : Fannius victime de Roscius ! la ruse victime de l'inexpérience ! callida assentatio Cic. Læ. 99, flatterie habile (astucieuse)

¶2. [en bonne part] qui a le savoir-faire, l'expérience, habile : Chrysippus, homo versutus et callidus (versutos eos appello, quorum celeriter mens versatur, callidos autem, quorum tamquam manus opere, sic animus usu concaluit) Cic. Nat. 3, 25, Chrysippe, esprit souple et exercé (j'appelle versuti, souples, ceux dont l'intelligence se meut promptement ; callidi, exercés, ceux dont l'esprit s'est fait (s'est durci) par l'exercice, comme la main par le travail) ; [en parl. d'un orateur] Cic. Clu. 140 ; de Or. 1, 109 ; 1, 218 ; Br. 178, etc. ; [d'un général] Cic. Off. 1, 108 ; Nep. Hann. 5, 2 ; [en gén.] : homines prudentes natura, callidi usu, doctrina eruditi Cic. Scaur. 24, gens que la nature a faits prudents, l'expérience avisés, la culture éclairés

— callidissimo artificio Cic. Tusc. 1, 47, avec un art souverainement habile ; versutum et callidum factum Solonis Cic. Off. 1, 108, l'acte retors et habile de Solon

¶3. [constr.] : qui ad fraudem callidi sunt Cic. Clu. 183, ceux qui excellent dans la ruse ; in dicendo callidus Cic. Clu. 140, habile orateur ; rei militaris callidus Tac. H. 2, 32, habile dans la science militaire, cf. H. 4, 33 ; Ov. F. 1, 268 ; accendendis offensionibus callidi Tac. An. 2, 57, habiles à attiser les ressentiments

— [avec inf.] Hor. O. 1, 10, 7 ; 3, 11, 4 ; Pers. 1, 118.

¶1. Callimaque [poète élégiaque de Cyrène] : Cic. Tusc. 1, 84

— -chīus, a, um (Καλλιμάχειος), de Callimaque : Serv. Cent. 5, 4

¶2. sculpteur célèbre : Plin. 34, 92

¶3. médecin : Plin. 21, 12.

¶1. Callirhoé [fille d'Achéloüs] : Ov. M. 9, 414

¶2. fontaine près d'Athènes : Stat. Th. 12, 629

¶3. fontaine d'eau chaude de Palestine : Plin. 5, 72

¶4. autre nom d'Édessa en Arabie : Plin. 5, 86.

¶1. capillaire [plante] : Plin. 26, 160

¶2. espèce de singe d'Éthiopie : Plin. 8, 216.

¶1. statuaire de l'île d'Égine : Quint. 12, 10, 7

¶2. statuaire d'Élis : Plin. 34, 49.

===> les mss. portent cal- et non chal-.

¶1. valet d'armée : Cæs. G. 2, 24, 2 ; 6, 36, 3 (cf. P. Fest. 62 ; Schol. Hor. S. 1, 2, 44)

— palefrenier, valet : Cic. Nat. 3, 11 ; Hor. S. 1, 6, 103 ; Sen. Ep. 110, 17

¶2. [les anciens croyaient que le mot venait de cala : P. Fest. 62 ; Porph. Hor. Ep. 1, 14, 42 ; Non. 62 ; Serv. En. 1, 39] [d'où le sens] bateau portant le bois : Isid. 19, 1, 15.

¶1. broc, cruche où l'on conserve le vin : Non. p. 546 ; P. Fest. 46

¶2. vin nouveau : P. Fest. 65.

¶1. accusation fausse, calomnieuse [devant les tribunaux], chicane en justice : causam calumniæ reperire Cic. Verr. 2, 21, trouver prétexte (matière) à chicane ; mirantur omnes improbitatem calumniæ Cic. Verr. 2, 37, tout le monde apprend avec étonnement cette chicane malhonnête (cette action intentée malhonnêtement, par mauvaise chicane); calumniam jurare Cæl. Fam. 8, 8, 3, jurer qu'on n'accuse pas de mauvaise foi, cf. Liv. 33, 47, 5

— condamnation et punition pour accusation fausse : calumniam non effugiet Cic. Clu. 163, il n'évitera pas le châtiment de son injuste accusation [poursuite] ; calumniam ferre Cæl. Fam. 8, 8, 1, encourir la condamnation pour accusation fausse ; accusare propter calumniæ metum non est ausus Cic. Dom. 49, il n'a pas osé intenter l'accusation par crainte d'une condamnation pour chicane

¶2. [en gén.] accusation injuste, chicane : in hac calumnia timoris Cæcin. Fam. 6, 7, 4, dans ces accusations qu'on se forge contre soi-même par crainte ; de deorum immortalium templis spoliatis in capta urbe calumniam ad pontifices afferre Liv. 39, 4, 11, porter devant les pontifes de vaines chicanes sur le pillage des temples effectué dans une ville prise d'assaut ; nimiā contra se calumniā Quint. 10, 1, 115, par excès de sévérité envers soi-même (en se chicanant trop)

¶3. emploi abusif de la loi, chicane du droit, supercherie, manœuvres, cabale : exsistunt sæpe injuriæ calumnia quadam et nimis callida, sed malitiosa juris interpretatione Cic. Off. 1, 33, il se produit souvent des injustices par une sorte d'emploi abusif de la loi, par une interprétation trop subtile et même frauduleuse du droit ; calumnia litium Cic. Mil. 74, procès intentés par pure chicane ; senatus religionis calumniam comprobat Cic. Fam. 1, 1, 1, le sénat approuve le prétexte imaginaire d'un obstacle religieux ; Metellus calumnia dicendi tempus exemit Cic. Att. 4, 3, 3, Métellus, usant par manœuvre du droit de parole, empêcha de rien faire [épuisa la séance]; res ab adversariis nostris extracta est variis calumniis Cic. Fam. 1, 4, 1, nos adversaires firent traîner la discussion par des manœuvres diverses ; Academicorum calumniam effugere Cic. Nat. 2, 20, échapper aux subtilités (aux chicanes) des Académiciens (Ac. 2, 14) ; ne qua calumnia, ne qua fraus, ne quis dolus adhibeatur Cic. Dom. 36, à condition de n'employer aucune manœuvre, aucune supercherie, aucun subterfuge ; calumniam coercere Cic. Ac. 2, 65, réprimer la chicane.

===> orth. kal- Gloss. 5, 29, 33 ; 5, 79, 19.

===> orth. kal-, v. Cic. Amer. 57.

===> .

¶1. intenter de fausses accusations devant les tribunaux : Cic. Amer. 55 ; Verr. 3, 38 ; etc.

— aliquem Quint. Decl. 269, p. 100, 11 ; Ulp. Dig. 47, 2, 27, etc., intenter de fausses actions judiciaires contre qqn

¶2. [en gén.] accuser faussement, élever des chicanes, se livrer à des manœuvres, à des intrigues : jacet res in controversiis isto calumniante biennium Cic. Quinct. 67, l'affaire se traîne dans les débats pendant deux ans grâce aux chicanes de cet individu ; calumniabar ipse Cic. Fam. 9, 2, 3, je soulevais moi-même des chicanes sans objet (je me créais des inquiétudes chimériques) ; se calumniari Quint. 10, 3, 10, se chercher des chicanes, se corriger trop sévèrement, cf. 8, proœm. 31 ; quod antea te calumniatus sum Cic. Fam. 9, 7, 1 (M ; ante a te HD), quant aux accusations que j'ai portées faussement contre toi auparavant ; dicta factaque quorumdam calumniari Suet. Aug. 12, incriminer faussement les paroles et les actes de certaines personnes ; non calumniatur verba nec vultus ; quicquid accidit, benigne interpretando levat Sen. Ep. 81, 25, il n'incrimine pas méchamment (avec malveillance) les paroles ou les airs du visage ; tout ce qui arrive, il l'atténue par une interprétation bienveillante

— [avec prop. inf.] Apul. M. 1, 17 ; [avec quod] Phæd. 1, prol. 5

¶3. emploi int. avec dat., décad. : Ambr. Incarn. 8, 33, etc.

===> la forme active calumnio, āvi, āre est de la décad.; p. ex. Greg. Tur. Jul. 53

— sens passif, Staber. d. Prisc. 8, 18.

===> .

===> .

===> la forme active calvo Prisc. 10, 13

— sens passif calvi, être trompé : Pacuv. 240 ; Sall. H. frag. 3, 109

— forme calvio Serv. En. 1, 720.

¶1. talon : pugnis et calcibus uti Cic. Sull. 71, se servir des poings et des talons [des mains et des pieds] ; calcem terere calce Virg. En. 5, 324, toucher du talon le talon du rival qui précède [courir sur ses talons, le serrer de très près] ; advorsum stimulum calces Ter. Phorm. 78 (s.-ent. jactare) regimber contre l'aiguillon [=opposer une résistance inutile] ; calcem impingere alicui rei Petr. 46, 5, donner un coup de pied à qqch, repousser, mettre de côté, délaisser

¶2. [fig.] [archit.] patin d'escalier : Vitr. 9, præf. 8

— pied d'un mât : Vitr. 10, 3, 5

— [agric.] : cum sua calce (malleolus avulsus) Plin. 17, 156, rameau (scion) détaché de l'arbre avec son talon [avec le bois adhérent à la base].

===> masc. dans Gratt. 278 ; v. Charis. 93, 2.

¶1. petite pierre, caillou servant à jouer (P. Fest. 46, 2) : Pl. Pœn. 908 ; Lucil. 458

¶2. chaux : Cat. Agr. 14, 1, etc.; Cic. Mil. 74 ; cæmenta non calce durata erant Liv. 21, 11, 8, les moellons n'étaient pas assujettis par de la chaux

¶3. [fig.] extrémité de la carrière marquée primitt par de la chaux : quasi decurso spatio ad carceres a calce revocari Cic. CM 83, après avoir en quelque sorte parcouru toute la carrière être ramené de la borne au point de départ, cf. Læ. 101

— [en gén.] fin, terme : Cic. Rep. frg. 7 ; Tusc. 1, 15 ; Quint. 8, 5, 30 ; Gell. 14, 3, 10.

===> masc. très rare : Varr. Men. 288 ; Cat. Agr. 18, 7

— nomin. calcis décad. : Fort. 11, 11, 12 ; Isid. 16, 3, 10

— pl. calces Greg. Tur. Patr. 2, 4.

¶1. fleuve de Cilicie : Amm. 14, 2, 15

¶2. promontoire de Cilicie : Liv. 38, 38, 9.

¶1. ville de la côte s.-ouest de Sicile : Plin. 3, 89

— -nus, a, um, Virg. En. 3, 701 ; Prisc. Peri. 489, de Camarina

¶2. marais près de Camarina : Claud. Pros. 2, 69.

===> 4e conj. campsi, cambire Charis. 247 ; 262 ; Prisc. 10, 52.

¶1. peuple de la Narbonnaise : Plin. 3, 36

¶2. de l'Aquitaine : Plin. 4, 108.

¶1. Cambyse [mari de Mandane et père du premier Cyrus] : Just. 1, 4, 4

— le fils du premier Cyrus : Just. 1, 9

¶2. fleuve d'Albanie : Mel. 3, 5, 6

¶3. fleuve de Médie : Amm. 23, 6, 40.

===> anc. forme Casmena : Varr. L. 7, 26 ; P. Fest. 205 ; 67.

¶1. toit recourbé, voûte, plafond voûté : Cic. Q. 3, 1, 1 ; Sall. C. 55, 4

¶2. barque à toit voûté : Tac. H. 3, 47.

¶1. v. Cameria

¶2. v. Camarina.

¶1. fourneau, fournaise : Cat. Agr. 37, 5 ; Plin. 33, 69 ; Ov. M. 7, 106

— [poét.] forge [de Vulcain et des Cyclopes sous l'Etna] : Virg. En. 3, 580

¶2. cheminée, âtre : Hor. Ep. 1, 11, 19

¶3. foyer, feu [d'une cheminée] : caminus luculentus Cic. Fam. 7, 10, 2, foyer bien garni

— [prov.] camino oleum addere Hor. S. 2, 3, 321, jeter de l'huile sur le feu.

¶1. sorte de peson, romaine : Isid. 16, 25, 6

¶2. cloche : Dig. 41, 1, 12.

¶1. de plaine, uni, plat : Cæs. G. 7, 72, 3 ; 7, 86, 4 ; campestre iter Liv. 21, 32, 6, chemin de plaine : campester hostis Liv. 22, 18, 3, ennemi qui recherche les combats en plaine ; Scythæ campestres Hor. O. 3, 24, 9, les Scythes qui habitent les plaines

— -trĭa, ĭum, n., v. ce mot

¶2. qui a rapport au champ de Mars, du champ de Mars ; exercices ; comices, élections : Cic. Cæl. 11 ; Hor. Ep. 1, 18, 54

— gratia campestris Liv. 7, 1, 2, influence dans les comices ; temeritas campestris Val.-Max. 4, 1, 14, le caprice des élections

— -tres, ĭum, m., les dieux qui président aux luttes du champ de Mars : CIL 7, 1114.

===> nom. m. -tris Cat. Orig. 7 ; Col. 3, 13, 8.

¶1. plaine (v. l'étym. de Varron Varr. L. 5, 36) : erat ex oppido despectus in campum Cæs. G. 7, 79, 3, on avait de la ville une vue plongeante sur la plaine

— plaine cultivée, champs : molli flavescet campus arista Virg. B. 4, 28, la campagne jaunira sous les souples épis ; is Divum, qui vestros campos pascit placide Liv. 25, 12, 10, le dieu qui nourrit (protège) vos champs dans la paix

— plaine, rase campagne : Cæs. G. 3, 26, 6 ; C. 1, 65, 2, etc. ; numquam in campo sui fecit potestatem Nep. Ages. 3, 6, jamais il n'accepta le combat en rase campagne

— insistere Bedriacensibus campis Tac. H. 2, 70, fouler les plaines de Bédriac [le sol du champ de bataille]

— campi Elysii Virg. G. 1, 38 (campi seul Virg. En. 6, 640 ; 887), champs Élyséens, Champs-Élysées

— [en gén.] plaine : [de la mer] Pl. Trin. 834 ; Lucr. 5, 488 ; Virg. G. 3, 198, etc.; [du ciel] Ov. M. 6, 694

— [fig.] campus cereus Titin. Com. 160, tablette à écrire

¶2. place [dans la ville de Rome] : campus Esquilinus Cic. Phil. 9, 17 ; campus Agrippæ Gell. 14, 5, 1, champ Esquilin, champ d'Agrippa

— [mais surtout] campus Martius, ou abst campus, le champ de Mars : [lieu des comices] non in cunabulis, sed in campo consules facti Cic. Agr. 2, 100, consuls élus non pas au berceau, mais en plein champ de Mars ; dies campi Cic. Mil. 43, le jour du champ de Mars [le jour des comices] ; campum appellare pro comitiis Cic. de Or. 3, 167, dire champ de Mars au lieu de comices ; [lieu de promenade, de jeu, d'exercices militaires] Cic. Fin. 1, 69 ; Fat. 34 ; Off. 1, 104, etc.; Hor. O. 1, 8, 4 ; Ep. 1, 7, 58, etc.

¶3. [fig.] champ libre, large espace (carrière, théâtre) : nullum vobis sors campum dedit, in quo excurrere virtus posset Cic. Mur. 18, le sort ne vous a pas donné un champ d'action où pût se déployer votre talent ; magnus est in re publica campus Cic. Phil. 14, 27, il est vaste le champ qui s'offre dans la vie politique ; hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Platæis... Cic. Off. 1, 61, de là le vaste champ qu'offrent aux orateurs Marathon, Salamine, Platées...

¶1. disposer en treillis : Col. 4, 2, 2

¶2. biffer : Ulp. Dig. 28, 4, 2

— délimiter : Grom.

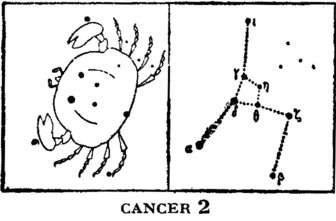

¶1. cancre, crabe, écrevisse : Plin. 9, 97

¶2. le Cancer, signe du zodiaque : Cic. Arat. 263 ; Lucr. 5, 617

— [poét.] le sud : Ov. M. 4, 625

¶3. chaleur violente : Ov. M. 10, 127

¶4. cancer, chancre : Cels. 5, 26, 31 ; [dans ce sens qqfois neutre : Prisc. 6, 43]

— [fig.] Orci cancri Apul. M. 6, 8, les griffes de Pluton.

===> qqf. gén. canceris et pl. -eres au sens de maladie : Cat. Agr. 157, 3 ; Arn. 1, 50.

¶1. blanchir [un objet] : Pl. Most. 259 ; Gell. 6, 5, 9

¶2. chauffer à blanc : Plin. 33, 64

— candēfīo, factus sum, ĭĕri, pass., devenir chaud, être chauffé : Plin. 34, 96.

¶1. chandelle, cierge [de suif, de cire ou de poix] : Plin. 16, 178 ; 33, 122 ; Vitr. 7, 9, 3

¶2. corde enduite de cire [pour la conservation] : Liv. 40, 29, 6 ; Hemin. H. 37.

¶1. blanc brillant : [lait] Lucr. 1, 258 ; [marbre] Lucr. 2, 767 ; [soleil] Lucr. 6, 1197 ; [lune] Cic. Rep. 1, 23

¶2. ardent : carbone candente Cic. Off. 2, 25, avec un charbon ardent ; aqua candens Col. 6, 5, 2, eau bouillante

— candentior V.-Fl. 3, 481 ; -issimus Solin. 52, 25.

¶1. robe blanche du candidat : Spart. Sev. 3, 3

¶2. spectacle [combat de gladiateurs] donné par un candidat : candidam edere Ps. Ambr. Serm. 81, donner des jeux

¶3. attente, espérance : Tert. Anim. 58 ; Marc. 4, 34

¶4. autorité, prestige : Tert. Ux. 1, 7 ; Scorp. 12.

¶1. part. de candido, vêtu de blanc : Pl. Cas. 446 ; Rud. 270 ; Suet. Aug. 98

¶2. candĭdātus, i, m., candidat [vêtu d'une toge blanche] : Cic. Verr. 4, 37 ; Mur. 43, etc.; prætorius Cic. Mur. 57 ; consularis Cic. Mur. 62 ; tribunicius Cic. Att. 4, 15, 7 ; quæsturæ Suet. Tib. 42, candidat à la préture, au consulat, au tribunat, à la questure

— candidatus Cæsaris, candidat de César [recommandé par César] : Vell. 2, 124, 4 (Quint. 6, 3, 62, candidat de César = sûr du succès)

— [en gén.] prétendant, aspirant à : candidatus non consulatus tantum, sed immortalitatis et gloriæ Plin. Pan. 63, candidat (aspirant) non seulement au consulat, mais à l'immortalité et à la gloire ; eloquentiæ Quint. 6, præf. 13, aspirant à l'éloquence, candidat orateur ; candidatus socer Apul. Apol. 99, aspirant au titre de beau-père.

===> fém. candidata, æ, candidate : Quint. Decl. 252.

¶1. de couleur blanche : candide vestitus Pl. Cas. 767, de blanc vêtu

¶2. avec candeur, de bonne foi, simplement : Cæl. Fam. 8, 6, 1 ; Quint. 12, 11, 8.

¶1. couleur blanche : Plin. 30, 121 ; Juv. 3, 30 ; Ov. M. 11, 314

¶2. le blanc de l'œuf : Plin. 29, 39.

¶1. blanc éclatant, blanc éblouissant ; [en parl. de la neige] : candidum Soracte Hor. O. 1, 9, 1, le Soracte éblouissant [de la neige qui le recouvre] ; [des lis] Virg. En. 6, 708 ; [du peuplier] Virg. B. 9, 41 ; [de pierres] Cat. Agr. 38, 2 ; [de la cigogne] Virg. G. 2, 320 ; [d'un agneau] Tib. 2, 5, 38 ; [de la barbe] Virg. B. 1, 28 ; [des cheveux] Plin. 7, 28 ; [du corps] Liv. 38, 21, 9 ; [du cou] Virg. G. 4, 337 ; [du vêtement] : toga candida Liv. 27, 34, 12 ; 39, 39, 2 (Isid. 19, 24, 6), toge blanche du candidat ; candida turba Tib. 2, 1, 16, foule vêtue de blanc (Ov. F. 2, 654 ; 4, 906) ; [du sel] Cat. Agr. 88, 1 ; [du pain] Varr. R. 3, 7, 9 ; Plin. 22, 139

¶2. d'une lumière claire (éclatante, éblouissante) ; [en parl. des astres] Enn. An. 90 ; Pl. Amp. 547 ; Rud. 3 ; Lucr. 5, 1210 ; Virg. En. 7, 8 ; Sen. Nat. 1, 17, 2 ; [du jour] Ov. F. 5, 548 ; Tr. 2, 142 ; candidus Zephyrus Col. 18, 78, le clair Zéphyre [=qui rend le ciel clair]

— d'une blancheur éclatante, d'une beauté radieuse, [épithète de dieux, de héros, d'héroïnes, etc.] : candida Dido Virg. En. 5, 571, la radieuse Didon ; (Galatea) candidior cycnis Virg. B. 7, 38, (Galatée) plus blanche que les cygnes ; candide Bacche Ov. F. 3, 772, ô radieux Bacchus

¶3. [fig.] radieux, heureux, favorable : [en parl. d'un jour anniversaire] Tib. 1, 7, 64 ; [de la paix] Tib. 1, 10, 45 ; [de présages] Prop. 4, 1, 67

— clair, franc, loyal : Plotius, Varius, Vergilius, animæ quales neque candidiores terra tulit Hor. S. 1, 5, 41, Plotius, Varius, Virgile, chères âmes, comme la terre n'en a jamais porté de plus limpides ; Albi, nostrum sermonum candide judex Hor. Ep. 1, 4, 1, Albius, juge sincère de mes satires

— clair, net, sans détours, sans apprêt : elaborant alii in puro quasi quodam et candido genere dicendi Cic. Or. 53, d'autres s'attachent à une sorte de style, pour ainsi dire limpide et transparent ; dulcis et candidus Herodotus Quint. 10, 1, 73, le doux (l'agréable) et limpide Hérodote ; candidissimus Quint. 2, 5, 19

— (voix) claire (opp. à fusca, sourde) : Plin. 28, 58 ; Quint. 11, 3, 15

— v. candida, candidum.

¶1. blancheur éclatante : solis candor Cic. Nat. 2, 40, la blancheur éclatante du soleil

— [en parl. des personnes] éclat, beauté : Cic. Cæl. 36

¶2. chaleur brûlante : candor æstivus Claud. Cons. Prob. 219, la chaleur brûlante de l'été

¶3. [fig.] clarté, limpidité : Livius clarissimi candoris Quint. 10, 1, 101, Tite Live, écrivain de la plus limpide clarté

— bonne foi, franchise, innocence, candeur : Plin. Pan. 84 ; Ep. 3, 21, 1.

===> pl. candores Pl. Men. 181.

===> acc. Canephoram Plin. 34, 70

— Canifera P. Fest. 65, 6.

===> .

===> .

¶1. chien, chienne : canes venatici Cic. Verr. 4, 31, chiens de chasse

— [fig.] chien [terme injurieux] : Hor. Epod. 6, 1

— limier, agent, créature : Cic. Verr. 4, 40

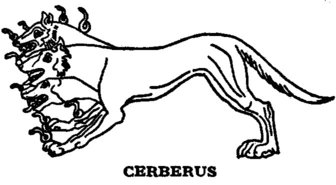

— tergeminus canis Ov. Am. 3, 322, le chien aux trois têtes [Cerbère] ; infernæ canes Hor. S. 1, 8, 35, les chiennes de l'enfer [qui accompagnent les Furies] ; cf. les chiens qui selon la fable entourent Scylla : Lucr. 5, 892 ; Cic. Verr. 5, 146 ; Virg. B. 6, 77

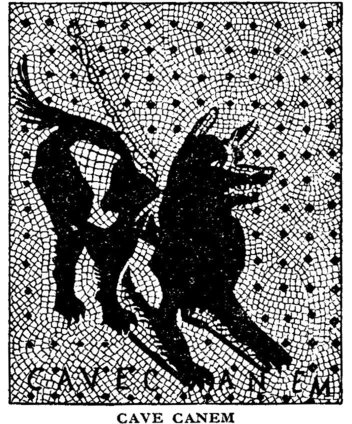

— [prov.] cane pejus vitare Hor. Ep. 1, 17, 30, fuir comme la peste ; cave canem Inscr., prenez garde au chien

¶2. la Canicule [constellation, auj. du Grand Chien] : Hor. S. 1, 7, 26

— chien de mer : Plin. 9, 110

— coup du chien [aux dés, amener tous les as] : Ov. Tr. 2, 474 ; tam facile quam canis excidit Sen. Apocol. 10, 2, aussi facilement qu'on amène l'ambesas [coup de dés qui fait sortir deux as]

— philosophe cynique : Lact. Epit. 39, 4

— carcan, collier : Pl. Cas. 389 ; P. Fest. 45.

===> .

¶1. [au pr.] canne, jonc mince plus petit que le roseau : Ov. M. 8, 337 ; Col. 4, 32, 3 ; Ov. F. 2, 465, etc.

¶2. roseau, flûte pastorale : Ov. M. 2, 682 ; 11, 171

— barque (en roseau) : Juv. 5, 89

¶3. ustensile mal défini : Fort. Radeg. 19, 44

¶4. canna gutturis C.-Aur. Acut. 2, 16, 97, trachée-artère.

===> abl. -bi ; mais -be Pers. 5, 146.

I. intr.,

¶1. [en parl. d'hommes] chanter : canere ad tibicinem Cic. Tusc. 1, 3, chanter avec accompagnement de la flûte ; absurde Cic. Tusc. 2, 12, chanter faux

— [diction chantante des orateurs asiatiques] Or. 27

¶2. [animaux] : [chant de la corneille, du corbeau] Cic. Div. 1, 12 ; [du coq] Cic. Ac. 1, 74 ; [des grenouilles] Plin. 8, 227

¶3. [instruments] résonner, retentir : modulate canentes tibiæ Cic. Nat. 2, 22, flûtes rendant un son mélodieux ; cum symphonia caneret Cic. Verr. 3, 105, alors que résonnaient les concerts ; tubæ cornuaque ab Romanis cecinerunt Liv. 30, 33, 12, les trompettes et les clairons sonnèrent dans le camp romain ; ut attendant, semel bisne signum canat in castris Liv. 27, 47, 3, qu'ils observent si le signal de la trompette retentit une fois ou deux fois dans le camp, cf. 1, 1, 7 ; 24, 15, 1 ; 28, 27, 15 ; [fig.] neque ea signa audiamus, quæ receptui canunt Cic. Rep. 1, 3, et n'écoutons pas le signal de la retraite

¶4. jouer de (avec abl.) : fidibus Cic. Tusc. 1, 4, jouer de la lyre ; ab ejus litui, quo canitur, similitudine nomen invenit (bacillum) Cic. Div. 1, 30, (le bâton augural) a tiré son nom, lituus, de sa ressemblance avec le lituus dont on joue, le clairon ; cithara Tac. An. 14, 14, jouer de la cithare.

II. tr.,

¶1. chanter : carmen Cic. de Or. 2, 352, chanter une poésie ; versus Enn. An. 214, chanter des vers ; nec tam flebiliter illa canerentur... Cic. Tusc. 1, 85, et l'on n'entendrait pas les chants si plaintifs que voici...

— chanter, commémorer, célébrer : ad tibiam clarorum virorum laudes Cic. Tusc. 4, 3, chanter au son de la flûte la gloire des hommes illustres ; quæ (præcepta) vereor ne vana surdis auribus cecinerim Liv. 40, 8, 10, (mes préceptes) que j'ai bien peur d'avoir donnés vainement, comme si je les avais chantés à des sourds

— chanter = écrire en vers, exposer en vers : ut veteres Graium cecinere poetæ Lucr. 5, 405, comme l'ont chanté les vieux poètes grecs ; Ascræum cano Romana per oppida carmen Virg. G. 2, 176, chantant à la manière du poète d'Ascra, je fais retentir mes vers à travers les bourgades romaines ; arma virumque cano Virg. En., 1, 1, je chante les combats et le héros... ; motibus astrorum quæ sit causa canamus Lucr. 5, 509, chantons la cause des mouvements des astres ; canebat uti magnum per inane coacta semina... fuissent Virg. B. 6, 31, il chantait comment dans le vide immense s'étaient trouvés rassemblés les principes (de la terre, de l'air, etc.)

¶2. prédire, prophétiser : ut hæc, quæ nunc fiunt, canere di immortales viderentur Cic. Cat. 3, 18, en sorte que les événements actuels semblaient prophétisés par les dieux immortels, cf. Sest. 47 ; Div. 2, 98 ; Virg. En. 3, 444 ; 8, 499 ; Hor. O. 1, 15, 4 ; S. 1, 9, 30 ; Tib. 2, 5, 16

— [avec prop. inf.] : fore te incolumem canebat Virg. En. 6, 345, il prédisait que tu serais sain et sauf, cf. 7, 79 ; 8, 340 ; Liv. 1, 7, 10 ; 26, 5, 14, etc.; nec ei cornix canere potuit recte eum facere, quod populi Romani libertatem defendere pararet Cic. Div. 2, 78, une corneille ne pouvait lui annoncer qu'il faisait bien de se préparer à défendre la liberté du peuple romain ; hoc Latio restare canunt Virg. En. 7, 271, les devins annoncent que cette destinée est réservée au Latium

¶3. jouer d'un instrument, faire résonner (retentir) : omnia intus canere Cic. Verr. 1, 53, jouer tout à la sourdine [en parl. d'un joueur de luth qui se contente de toucher les cordes de la main gauche, c.-à-d. en dedans, de son côté ; tandis que les faire vibrer de la main droite avec le plectrum, c'est foris canere : Ps. Ascon. Verr. p. 173] ; classicum apud eum cani jubet Cæs. C. 3, 82, 1, il donne l'ordre que les sonneries de la trompette soient faites près de lui [marque du commandt] ; tubicines simul omnes signa canere jubet Sall. J. 99, 1, il donne l'ordre que les trompettes exécutent tous ensemble leurs sonneries [signa canere jubet Sall. C. 59, 1, signa peut être ou sujet ou compl. direct]

— bellicum me cecinisse dicunt Cic. Phil. 7, 3, ils disent que j'ai donné le signal de la guerre (Mur. 30) ; ubi primum bellicum cani audisset Liv. 35, 18, 6, aussitôt qu'il aurait entendu retentir le signal de la guerre [mais (Thucydides) de bellicis rebus canit etiam quodam modo bellicum Cic. Or. 39, (Thucydide) dans les récits de guerre semble même faire entendre des sonneries guerrières, bellicum, acc. n. de qualif.]

— tuba commissos canit ludos Virg. En. 5, 113, la trompette annonce l'ouverture des jeux ; ut (bucina) cecinit jussos inflata receptus Ov. M. 1, 340, quand (la trompe) dans laquelle il a soufflé a sonné l'ordre de la retraite.

===> parf. arch. canui Serv. G. 2, 384 ; canerit = cecinerit Fest. 270, 32

— impér. cante p. canite Saliar. d. Varr. L. 6, 75

— forme caniturus décad. : Vulg. Apoc. 8, 13.

¶1. qui concerne une règle, une mesure, régulier : canonica ratio Vitr. 5, 3, la théorie de l'harmonie [en musique] ; canonicæ defectiones solis Aug. Civ. 3, 15, les éclipses (dans l'ordre) régulières du soleil

— pl. n. canonica, ōrum, théorie : Plin. Ep. 1, 2, 12

¶2. relatif à une redevance, à une contribution : canonici equi Cod. Th. 11, 17, 3, chevaux donnés pour se conformer à une contribution

¶3. canonique (latin ecclés.) : Aug. Civ. 18, 36.

a) théoricien : Plin. 2, 73 ;

b) clerc, [plus tard] chanoine : Eccl.

¶1. sonore, mélodieux, harmonieux : vox canora Cic. Br. 234, voix harmonieuse ; profluens quiddam habuit Carbo et canorum Cic. de Or. 3, 28, Carbon avait qqch de coulant et d'harmonieux ; canorum illud in voce Cic. CM 28, cette sonorité dans la voix

— [en mauv. part] : sine contentione vox nec languens nec canora Cic. Off. 1, 133, ton de voix naturel ni languissant ni chantant

¶2. qui fait entendre des sons harmonieux : canorus orator Cic. Br. 105, orateur à la voix harmonieuse (bien timbrée)

— animal (gallus) canorum sua sponte Cic. Div. 2, 57, animal (coq) qui chante spontanément ; aves canoræ Virg. G. 2, 328, ramage des oiseaux

— fides canoræ Virg. En. 6, 120, lyre mélodieuse ; æs canorum Virg. En. 9, 503, airain sonore [trompette].

¶1. son [de céréale] : C. Aur. Chron. 3, 4, 63

¶2. bannière, étendard : Tert. Apol. 16.

===> .

¶1. cheval hongre : Varr. R. 2, 7, 15 ; P. Fest. 46

— [en part.] cheval de main ou cheval monté : Pl. Cap. 814 ; Cic. Nat. 3, 11 ; Sen. Ep. 87, 9

¶2. [archit.] chevron : Vitr. 4, 2, 1

— sorte de joug où l'on fixe la vigne : Col. 4, 12, 1

— appui pour soutenir le pied malade d'un cheval : Veg. Mul. 2, 47.

¶1. chant, chanson : Gell. 9, 4, 14 ; 10, 19, 2 ; 19, 9, 8

— air rebattu, refrain, rabâchage : Cic. Att. 1, 19, 8 ; neque ex scholis cantilenam requirunt Cic. de Or. 1, 105, ils ne recherchent pas les refrains de l'école ; cantilenam eamdem canis Ter. Phorm. 495, tu chantes toujours le même refrain [la même chanson] ; totam istam cantilenam ex eo pendere, ut Brut. Fam. 11, 20, 2, que tout ce bavardage dérive de l'intention de

— vers satiriques, pamphlet : Vop. Aur. 7, 2

¶2. musique [d'instruments] : Chalc. Tim. 44

— accord : Chalc. Tim. 45 ; 46.

I. int.,

¶1. chanter : saltare et cantare didicerunt Cic. Cat. 2, 23, ils ont appris à danser et à chanter, cf. de Or. 3, 86 ; Off. 1, 145, etc. ; cantare ad chordarum sonum Nep. Epam. 2, 1, chanter en s'accompagnant sur la lyre ; cantare et psallere jucunde scienterque Suet. Tit. 3, savoir chanter et jouer d'un instrument à cordes avec de l'agrément et du talent ; inde ad manum cantari histrionibus cœptum Liv. 7, 2, 11, dès lors le chant commença à soutenir l'acteur en se réglant sur ses gestes

¶2. [chant du coq] Pl. Mil. 690 ; Cic. Div. 2, 56 ; [du cygne] Virg. B. 2, 29 ; [des oiseaux] Prop. 4, 1, 68 ; 4, 9, 30

¶3. [instruments] : bucina cantat Prop. 4, 10, 30, la trompe retentit ; cantabat tibia ludis Ov. F. 6, 659, la flûte résonnait pour les jeux

¶4. jouer de (avec abl.) : fidibus cantare seni Pl. Ep. 500, jouer de la lyre pour le vieillard ; scienter tibiis Nep. præf. 1, jouer de la flûte avec art ; cithara Varr. R. 3, 13, 3, de la cithare ; calamo Sen. Ben. 4, 6, 5, jouer du chalumeau ; lituo Gell. 20, 2, 2, jouer du clairon.

II. tr.,

¶1. chanter : incondita cantare Varr. Men. 363, chanter des choses informes ; hymenæum Pl. Cas. 809, chanter le chant de l'hyménée ; Niobam Suet. Ner. 21, chanter le rôle de Niobé

¶2. chanter, célébrer : cantabimus Neptunum et virides Nereidum comas Hor. O. 3, 28, 9, nous chanterons Neptune et la verte chevelure des Néréides ; cantant laudes tuas Ov. F. 2, 658, ils chantent tes louanges

¶3. déclamer : nil præter Calvum et doctus cantare Catullum Hor. S. 1, 10, 19, habitué à ne déclamer que du Calvus et du Catulle, cf. Mart. 5, 16, 3 ; 11, 3, 5 ; Plin. Ep. 4, 19, 4, etc.

¶4. chanter, raconter, prêcher, avoir sans cesse à la bouche : Pl. Most. 980 ; Trin. 289 ; Ter. Haut. 260 ; jam pridem istum canto Cæsarem Cic. Q. 2, 11, 1, depuis longtemps je chante ton César [j'ai toujours son éloge à la bouche]; insignis tota cantabitur urbe Hor. S. 2, 1, 46, désigné par moi à l'attention, il sera glosé dans toute la ville

¶5. chanter, exposer en vers : carmina non prius audita canto Hor. O. 3, 1, 4, ce sont des vers, comme on n'en a pas encore entendu, que je chante ; nova cantemus Augusti tropæa Cæsaris Hor. O. 2, 9, 19, chantons les nouveaux trophées de César Auguste, cf. 1, 6, 19 ; 2, 19, 11 ; P. 137 ; Prop. 2, 12, 21, etc.

¶6. prononcer des paroles magiques, frapper d'incantation : cantando rumpitur anguis Virg. B. 8, 72, par les chants magiques on fait périr les serpents ; cantato densetur carmine cælum Ov. M. 14, 369, par l'effet du chant magique le ciel s'épaissit ; cantatæ herbæ Ov. M. 7, 98, herbes enchantées, cf. F. 2, 575, etc.

¶1. chanteur, musicien : Hor. S. 1, 3, 1

— [fig.] qui répète, qui rabâche : cantor formularum Cic. de Or. 1, 236, qui rabâche des formules

— panégyriste : cantores Euphorionis Cic. Tusc. 3, 45, les panégyristes d'Euphorion

¶2. le chanteur [v. canticum] dans une pièce de théâtre

— l'acteur qui harangue le public et à la fin de la pièce crie «plaudite» : Hor. P. 155 ; Cic. Sest. 118.

===> .

¶1. rivière d'Étrurie : Sil. 13, 85

¶2. v. Capena.

¶1. bouc : Virg. B. 7, 7

— odeur forte des aisselles : Catul. 69, 6

— le Capricorne [constellation] : Manil. 2, 178

¶2. espèce de poisson : *Plin. 11, 267.

¶1. tr., rider, froncer [le sourcil] : caperrata frons Næv. d. Varr. L. 7, 107 ; caperatum supercilium Apul. M. 9, 16, sourcil froncé

¶2. int., se rider, se renfrogner : Pl. Ep. 609.

¶1. prendre [avec de l'empressement], saisir : cibum dentibus Cic. Nat. 2, 122, saisir la nourriture avec les dents ; sociis, arma capessant, edico Virg. En. 3, 234 (Ov. M. 11, 378 ; Liv. 4, 53, 1), j'ordonne à mes compagnons de saisir leurs armes

¶2. tendre vers un lieu, chercher à atteindre : Melitam capessere Cic. Att. 10, 9, 1, gagner Malte, cf. Virg. En. 4, 346 ; 5, 703 ; 11, 324, etc. ; omnes partes mundi medium locum capessentes nituntur æqualiter Cic. Nat. 2, 115, toutes les parties du monde tendent vers le centre avec une force égale ; is animus superiora capessat necesse est Cic. Tusc. 1, 42, cette âme [formée d'un air enflammé] doit forcément gagner les régions supérieures

— [arch.] se capessere, se porter, se rendre vivement qq part : domum, Pl. Amp. 262, se rendre vite à la maison, cf. Asin. 158 ; Bac. 113 ; Rud. 172 ; Titin. Com. 180 ; [ou abst] saxum, quo capessit Pl. Rud. 178, le rocher où elle cherche à parvenir

¶3. se saisir de, embrasser, entreprendre : capessere rem publicam Cic. Off. 1, 71, embrasser la carrière politique, entrer dans la vie politique ; libertatem Cic. Phil. 10, 19, se saisir de la liberté ; juvenum munia Liv. 44, 41, 1, assumer le rôle des jeunes gens ; obsidia urbium Tac. An. 12, 15, se charger du siège des villes ; pe\-ri\-cula Liv. 21, 4, 5, affronter les dangers

— fugam Liv. 1, 27, 7, prendre la fuite ; pugnam Liv. 2, 6, 8, engager la lutte ; bellum Liv. 26, 25, 5, entreprendre la guerre ; viam Liv. 44, 2, 8, adopter (prendre) une route, un itinéraire

— embrasser par la pensée, comprendre : Gell. 12, 1, 11.

===> arch. capissam = capessam Pacuv. Tr. 52 ; parf. capessi donné par Diom. 370, 12, et Prisc. 10, 46

— formes sync. capessisse Liv. 10, 5, 4 ; capessisset Tac. An. 13, 25.

¶1. comme un cheveu : Plin. 12, 114

¶2. fait avec des cheveux : Aug. Civ. 22, 8.

¶1. chevelure : P.-Nol. Ep. 23, 23

¶2. trichiase, maladie dé la vessie : C. Aur. Chron. 5, 4, 60.

a) prêtre de Cybèle : CIL 6, 2262 ;

b) pl., jeunes nobles : Cassiod. Var. 4, 49

— Capillāti, ōrum, m., les Chevelus (Ligures des Alpes-Maritimes) : Plin. 3, 135.

I.

¶1. prendre, saisir : cape saxa manu Virg. G. 3, 420, prends des pierres dans ta main ; clipeum Virg. En. 10, 242, prendre son bouclier ; cibum potionemque Liv. 24, 16, 13, prendre la nourriture et la boisson (= manger et boire) ; ab igne ignem Cic. Off. 1, 52, prendre du feu au feu

— collem Cæs. G. 7, 62, 8, prendre, occuper une colline ; montem Cæs. G. 1, 25, 6, une montagne

— atteindre : insulam Cæs. G. 4, 26, 5 ; portus Cæs. G. 4, 36, 4, atteindre l'île, les ports ; locum Cæs. G. 5, 23, 4, prendre terre ; terras capere videntur (cycni) Virg. En. 1, 395, (ces cygnes) vous les voyez gagner la terre

¶2. [fig.] : eum sonitum aures hominum capere non possunt Cic. Rep. 6, 1, ce bruit, les oreilles humaines ne peuvent le percevoir ; misericordiam Cic. Quinct. 97, prendre pitié [se laisser attendrir] ; patrium animum virtutemque capiamus Cic. Phil. 3, 29, prenons (ressaisissons) le courage et la vertu de nos pères ; deorum cognitionem Cic. Nat. 2, 140, prendre une connaissance de la divinité

— fugam Cæs. G. 7, 26, 3, prendre la fuite ; tempus ad te adeundi capere Cic. Fam. 11, 16, 1, saisir l'occasion de t'aborder, cf. Liv. 3, 9, 7 ; 26, 12, 15 ; Tac. H. 4, 34 ; augurium ex arce Liv. 10, 7, 10, prendre les augures du haut de la citadelle ; consilium Cic. Verr. pr. 32, adopter un conseil [mais aussi « prendre une résolution », v. consilium] ; ex aliqua re documentum capere Cic. Phil. 11, 5, tirer d'une chose un enseignement ; specimen naturæ ex optima quaque natura Cic. Tusc. 1, 32, prendre (tirer) le type d'un être dans (de) ce qu'il y a de plus parfait parmi ces êtres ; conjecturam ex facto ipso Cic. Inv. 2, 16, tirer la conjecture du fait lui-même ; a Bruto exordium Cic. Phil. 5, 35, commencer par Brutus

— consulatum Cic. Pis. 3, gagner, obtenir le consulat ; cepi et gessi maxima imperia Cic. Fam. 3, 7, 5, j'ai obtenu et exercé les plus hautes fonctions ; honores Nep. Att. 6, 2 (Sall. J. 85, 18), obtenir les magistratures [mais lubido rei publicæ capiundæ Sall. C. 5, 6, désir de s'emparer du gouvernement] ; rursus militiam capere Tac. H. 2, 97, reprendre du service

¶3. prendre, choisir : locum castris idoneum Cæs. G. 5, 9, 1, choisir un emplacement favorable pour camper ; anfractum longiorem Nep. Eum. 9, 6, choisir (prendre) le détour plus long ; tabernaculum vitio captum Cic. Nat. 2, 11, emplacement de la tente augurale mal choisi ; Veios sedem belli capere Liv. 4, 31, 8, choisir Véies comme siège des opérations ; sedem ipsi sibi circa Halyn flumen cepere Liv. 38, 16, 13, ils choisirent eux-mêmes pour s'installer les bords du fleuve Halys

¶4. prendre, s'emparer de, s'approprier : [avec abl., question unde] signum Carthagine captum Cic. Verr. 4, 82, statue prise à Carthage (sur les Carthaginois)

— [av. prépositions] ex Macedonia Cic. Verr. 4, 129, prendre en Macédoine ; de præda hostium Cic. Verr. 4, 88, prendre sur le butin des ennemis ; capere aliquid ex hostibus Cic. Inv. 1, 85 ; Liv. 5, 20, 5 ; de hostibus Cat. Orat. fr. 47, 6 ; Liv. 26, 34, 12, prendre qqch aux ennemis (sur les ennemis) ; agros ex hostibus Cæs. C. 3, 59, 2 ; Cænonem ab Antiatibus Liv. 2, 63, 6, prendre des champs aux ennemis, Cénon aux Antiates ; (tabula picta) ab hostibus victis capta atque deportata Cic. Verr. 5, 127, (tableau) pris et enlevé aux ennemis vaincus [mais classis a prædonibus capta et incensa est Cic. Verr. 5, 137, la flotte fut prise et incendiée par les pirates] ; urbem vi copiisque capere Cic. Verr. 4, 120, prendre une ville de vive force, avec des troupes [vi, copiis, consilio, virtute Cic. Verr. 1, 56, par la force, avec une armée, en même temps que par l'habileté tactique et la valeur personnelle]

— cotidie capitur urbs nostra Liv. 29, 17, 16, c'est chaque jour comme une prise de notre ville (= on la traite en ville prise) ; sexennio post Veios captos Cic. Div. 1, 100, six ans après la prise de Véies

— prendre, capturer, faire prisonnier qqn : a prædonibus capti Cic. Verr. 5, 72, pris par les pirates ; [avec abl. question unde] Corfinio captus Cæs. C. 1, 34, 1 ; captus Tarento Cic. Br. 72, fait prisonnier à Corfinium, à Tarente

— in acie capere aliquem Cic. Off. 3, 114, faire prisonnier qqn dans la bataille

— [fig.] oppressa captaque re publica Cic. Dom. 26, en opprimant et asservissant la république, cf. Sest. 52 ; 112

— d'où le part. pris substt captus, ī, = captivus, prisonnier : Cic. Off. 2, 63 ; Cæs. C. 2, 32, 9 ; Nep. Alc. 5, 6 ; Liv. 9, 7, 10, etc.

— [prendre des oiseaux] Cic. Nat. 2, 129 ; [des poissons] Cic. Off. 3, 58 ; [les urus au moyen de fosses, de trappes] Cæs. G. 6, 28, 3

— prendre, dérober qqch : fures earum rerum quas ceperunt signa commutant Cic. Fin. 5, 74, les voleurs changent les marques des objets qu'ils ont dérobés

— [fig.] prendre qqn, le surprendre, avoir raison de lui, le battre : cum obsignes tabulas clientis tui, quibus in tabellis id sit scriptum quo ille capiatur Cic. de Or. 1, 174, du moment que tu signes des actes pour ton client, des actes où figure une clause bonne pour le faire battre ; in capiendo adversario versutus Cic. Br. 178, habile à envelopper l'adversaire

— prendre, captiver, gagner : magis specie capiebat homines quam dicendi copia Cic. Br. 224, par l'allure extérieure il avait prise sur la foule plutôt que par la richesse de son éloquence ; nomine nos capis summi viri Cic. Br. 295, c'est par le nom d'un homme éminent que tu forces notre assentiment ; aures capere Cic. Or. 170, captiver les oreilles ; sensus Cic. Nat. 2, 146, captiver les sens